从“ 空间治理 ” 到 “ 区划治理 ” : 理论反思和实践路径

作者简介

熊竞,上海交通大学中国城市治理研究院助理研究员,上海交通大学bet365亚洲娱乐城博士后。

罗翔,上海市浦东新区规划设计研究院。

沈洁,复旦大学人口研究所、复旦大学城市与区域发展研究中心,副教授。

何文举,湖南商学院经济与贸易学院。

1引言

自十八届三中全会提出全面深化改革总目标为“国家治理体系和治理能力现代化”,“治理”不仅在研究上成为理论热点,更在实践中成为改革主线。城市研究、空间研究领域与新兴的治理理论相结合,“空间治理”概念在国内学术界迅速升温。既有的“空间治理”研究,从理论渊源来看,有明显的两条线索,一是从空间研究的社会转向为起点,进而再到空间的治理转向;二是从社会科学的空间转向为起点,进而到治理理念的空间转向。两条线索交织、汇集、整合而成目前的“空间治理”概念。

同时,由于理论惯性、学科畛域及缺乏实证等原因,当前,“空间治理”概念的解释力和指导性有所局限。有鉴于此,本文基于“空间治理”概念的建构反思以及该概念的“区划性”实践内涵,提出“区划治理”的概念及其具体表现类型,以期对空间和治理等相关理论的拓展、融合,以及大都市区治理、基层社会治理等实践有所推动。

2“空间治理”的构建与反思

2.1空间的治理转向

空间的治理转向源于空间科学和地理学的社会-文化转向。1960年代,随着对理性主义的批判和人文思潮的兴起,建筑设计、城市规划、地理科学等空间学科与政治学、社会学等人文学科不断交叉渗透,空间科学向社会-文化转向。以空间作为核心对象的城乡规划领域,萌芽后现代主义规划思想,经典著作《美国大城市的死与生》代表着对精英主义和理性主义的批判高峰,1965年Paul Davidoff提出倡导性规划[i],认为不应以纯粹技术理性为标准,而要综合考虑社会、经济、文化等。同一时期,西方地理学也开始“人文地理学的社会关联运动”[ii],当代地理学转向以西方马克思主义、后结构主义、女性主义等后现代社会思潮为理论基础的“新文化地理学”,英国地理学家邓肯、约翰逊等认为,地理学研究内容已从传统的区域研究和空间分析转向解决现实社会问题,包括关注文化生产运作、价值内涵和符号意义等,进而研究空间构成、空间秩序、空间正义和空间政治[iii]。

1970年代,全球化、信息化和城市化的深入发展使得社会日趋多元化、流动化,碎片化,公众对传统官僚制公共行政模式产生质疑,空间和城市研究中对社会公共性的诉求不断强化。1980年代,非政府组织,社会组织、第三部门等出现,新公共管理主义理论产生并付诸实践,西方国家政府开始与商业机构、社会组织等合作推进城市经济增长、公共产品生产和供给侧改革[iv]。空间作为政府的管理对象和公共资源,向多元参与、协商共治的治理方式转变,例如城市规划领域强调其公共政策属性,并非只是技术精英和政府管理。合作型规划、协同规划等理念使城市规划更加强调社会互动和公众参与[v]。1989年诞生的治理概念及其后的研究热潮[vi],标志空间科学研究进入注重“空间治理”的新阶段。

自“治理现代化”确立为全面深化改革的总目标,我国地理学家和城市规划专家撰文阐述“空间治理”并与此为框架探讨相关问题。以“空间治理”作为关键词的研究成果在2013、2014年迅速升温。刘卫东较早界定“空间治理”概念[vii],“通过资源配置实现国土空间的有效、公平和可持续的利用,以及各地区间相对均衡的发展”,提出规划体制、土地制度、户籍制度和财税体制是中国空间治理的四大手段,均具有明显的行政性,来自体制内上下级政府之间的协商。张京祥将当代中国的城乡规划本质定位为“空间治理”[viii],即对空间资源的使用和收益进行分配和协调的政治过程。张兵、林永新等[ix],李丹舟[x],朱旭辉[xi],陈易[xii]等研究者明确使用“空间治理”的表述,均指向体制内空间组织的协商互动。

2.2治理的空间转向

治理研究的空间转向,始于社会科学的空间转向。1970年代,基于哲学反思、学科整合和时空转型为背景的社会科学出现空间转向。英国社会学家吉登斯从权力与社会互动的角度切入空间议题,“社会互动由一定时空下的社会实践构成,空间形塑社会互动亦为社会互动所再生产”[xiii]。法国社会学家福柯致力于考察权力和知识的空间化过程,认为空间成为现代纪律社会权力运作的重要场所或媒介,以及权力实践的重要机制,例如学校、军营、医院等[xiv]。德赛托在其空间实践理论中指出,强者“以分类、划分、区隔等方式规范空间”的空间战略(strategies),不同于弱者“以游逐不定的移动、游牧、窜流的空间战术对抗区域化,拒绝和批判以强权为后盾的空间支配”的空间战术(tactics)[xv]。德赛托“常识与街头社会理论”有别于福柯“体制性空间”,各类主体在空间中进行规制和反规制的互动,使得蕴涵着自由和可能性的空间成为治理的场域。

1990年代,北美学界将治理理论应用到城市空间[xvi]。增长机器(Growth Machine)和增长联盟理论(Growth Coalition)认为地方政府与商业精英、私人企业以及民间团体进行合作,对城市土地和空间进行治理运作以推动城市经济增长。城市政体理论(Urban Regime Theory)则强调多元主义以及非正式制度安排,更加注重分析政府、企业、社团在治理过程中,不同的“城市政体”组合产生截然不同的城市治理绩效[xvii]。

国内学者杨雪东认为在市场化、信息化、工业化、全球化进程中,基层空间已发生深刻变化,原有的以公共权威主导且追求稳定的空间治理模式未能及时调整,使得空间再造与组织调整之间产生错位、不对称问题,重构基层治理空间在于空间的再划分及其再组织化过程[xviii]。朱国伟指出城镇化过程中由于空间变迁而带来权利、利益的激烈调整甚至冲突,导致空间排斥、隔离和失序,为实现空间正义和公平,需进行空间修复[xix]。

综上,两条线索殊途同归,将“空间治理”这一概念浮现于最为复杂的中国当代城镇化、城市群、区域协调等研究领域。“城市病”、“存量规划”、“城市更新”、“社区建设与发展”、“回归日常生活”等,又进一步使城市空间兼具政治属性和社会属性。然而,“空间治理”理念由于理论整合不足、实践指导不够等原因仍需加以内涵充实和提升。

2.3对“空间治理”概念的反思

“空间治理”概念的提出,源于当前中国城乡空间利用、管理和发展的现实困境,即利益多元、权属复杂、诉求多样、状态嬗变、开放流动的城乡空间带来的挑战,且理应蕴含破解困境、防范风险的政策框架。而梳理“空间治理”概念的形成脉络可知,一方面,空间科学进行治理转向并推出“空间治理”概念,缺乏对治理内涵的“嫁接”,尤其缺乏治理理论所涉及的搭建平台、协商意见、协调利益等工具性、技术性、操作性内容(例如议事规则、公众参与等),往往径直用“空间治理”来替代之前常用的“空间管制”,且较难将“治理”理念付诸于具体的空间实践,此困境已在近年频发的城市邻避事件、城乡规划信访中得到反映。另一方面,政治经济学、社会学、公共管理学领域学者关注治理中的空间问题时,缺乏对空间科学逻辑的深入把握,例如几何关系、拓扑关系、相互作用关系、空间过程、层级尺度关系以及由此衍生的空间最优规模、集聚和扩散等。往往将空间视为抽象的、匀质的、无差别的空间,难以回答分析治理如何在空间中展开、在现实中推进等。

从现实需要看,“空间治理”的范围,至少包括江河流域空间治理、城市群空间治理、新城新区治理、特大型城市空间治理、城镇化或城乡结合部空间治理、城乡社区空间治理、基层社会空间治理、住宅小区空间治理等等。一方面需要治理理论供给多元协商、利益协调、共治平台等治理技术规程,另一方面则需要空间科学供给尺度划分、设施布局、层级制定等空间技术规则。因此,面向实践的角度看,“空间治理”概念仍需做进一步深化,借鉴以空间划分且配置相应管理结构为核心的“体国经野之道”——行政区划概念,本文将“空间治理”的理念在实践中转化为“区划治理”概念及其政策框架。

3区划治理:走向实践的空间治理

3.1作为空间治理政策工具的行政区划

行政区划作为国家为政权建设、经济发展、社会稳定而施行的空间划分及其行政建制、隶属关系、行政中心、政区地名等制度设置,包括以山川形变和犬牙交错等为原则的行政区域划分,省-地-县-乡为主体的行政层级,以地区、县、乡、村为主体的地域性政区和地级市、县级市、镇(街道)、居为主体的城镇化型政区以及自治区、自治州、自治盟、自治县、民族乡为主体的民族型政区的行政建制。

鉴于中国特有的“行政区经济”理论,空间管理政策与行政区划之间存在诸多制度关联。例如,《城乡规划法》依据“一级政府、一级事权、一级规划”原则建立城乡规划体系,使得城乡规划与行政层级和行政区域有着密切的关系;财政管理体制是地方政府依托行政辖区进行税费获取并依据行政层级进行税收分成;土地管理制度与城市型政区和农村型政区的设置关系密切;人口户籍制度与行政区域、行政建制甚至行政层级密切相关。因此,行政区划的设置及其调整都将深刻影响地方政府的空间管理效率,政府在空间管理中也必须依托行政区划及其政策框架加以推进。

尽管行政区划强调行政逻辑,而空间治理强调治理逻辑,但在实践中,行政区划或准行政区划的调整越来越向治理逻辑转型,这也使得脱胎于行政区划的“区划治理”,在实践中可能成为空间治理的重要手段。由于中国行政区划的悠久历史和独特作用,政区地理学者刘君德指出,“我国是世界上行政区划内容最丰富的国家,也是现实行政区划矛盾最多、最复杂的国家”[xx],行政区划所形成的空间区划及其相应管理框架成为中国最具实践意义和成熟的空间管理政策框架。更重要的是,行政区划为空间治理提供了诸多的实践基础:包括全覆盖、无重复的行政区域为空间治理提供了最规范和清晰的空间治理基准;政区层级是空间治理体系构建的重要依托,也是空间治理政策、资源、力量配置的基础平台;政区建制所反映的地域属性则为空间的分类治理、精细化治理提供了依据;行政单位则无疑是空间治理最重要的行政力量承载平台;政区地名为空间治理中调动和汇集地方社会力量提供可资利用的无形资产。

3.2空间治理视角下行政区划的实践案例

从区划治理的实践看,以空间类型角度可分为三大类型,即经济空间的区划治理,社会空间的区划治理和行政空间的区划治理。

(1)经济空间。该类型的集中体现是以企业集聚为主的各类开发区。空间尺度上偏好较大规模,并不断扩区拓展;较多布局在城市郊区;空间内部以集聚和规模效应为导向划分若干产业区块;空间管理上,一般以上级政府的派出机构管委会为主,但近年来则随着创新周期、技术门槛、成果转化的新形势新需求,特别是从赶超型产业创新向引领型产业创新的转型,开发区单靠政府力量已难以实现结构升级,各地倾向于引入行业协会商会、业界精英、社会组织等加入开发区的管理,与管委会共同形成合作治理的格局,诸如上海浦东陆家嘴金融贸易区、深圳前海特区等施行的“法定机构+业界自治”模式[xxi]、上海张江高科技园区设立的园区发展事务协商促进会[xxii],北京中关村高科技园区的产业创新联盟,以及中国(上海)自由贸易试验区设立的社会参与委员会等[xxiii]。

(2)社会空间。该类型集中体现为各类社区、住区、学区等。在社区的空间区划上,由于脱胎于街居制的原居委会空间规模偏小,而街道空间尺度又太大,因此,各地在社区空间单元上有不同的实践,有将居委会作为社区,有将街道作为社区,也有将街道与居村之间的街区、镇区作为社区平台。社区伴随改革开放后单位制解体在中国城市基层空间发展起来,由于社区在理论上和政策上都定位为行政管理和社会自治融合互动的空间,但现实中实现共治和自治的难度较大,如何在空间精细化治理和精准化服务的要求下,通过区划创新搭建新的社区共治和自治平台,是近年来各地社区建设中的重要探索领域。2016年,上海在全市郊区街镇和居村之间设立首批67个基本管理单元(原则上每个单元约2平方公里、2万人规模),以提升社会治理有效性、公共服务可及度和居民参与便利性;闵行区拟在全区街镇与村居之间设立100个邻里中心,每个邻里中心覆盖4-5个居村委;杨浦区拟在全区街道与村居之间设立50个睦邻中心,每个睦邻中心覆盖5-6个居村委;虹口区拟在全区街道与村居之间设立38个网格化管理服务综合平台,每个网格化管理服务综合平台覆盖4-5个居村委;普陀区石泉路街道为更好推进区域化自治而组建的居委会联盟等。

(3)行政空间。行政逻辑下的空间划分即行政区划,强调国家政权建设、经济发展和社会稳定,改革开放后为做大做强当地经济,“以产为本”的政区划分普遍规模偏大,包括1990年代的县(市)改区,2000年前后的乡镇撤并等,在经济发展中起到一定的推动作用,但也逐步显现出社会矛盾和文化冲突。有鉴于此,在编的《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》提出,变更行政区划的申请材料需提交“行政区划变更专家论证意见”和“听取社会公众意见的情况”,即在设立、撤并、更名、评估中除了注重上下级政府的沟通协调,更加强调业界专家和社会公众的参与权。典型案例广泛见于京津冀一体化、长三角区域合作协同机制、粤港澳大湾区、城市群协调开发合作组织等,以及新区新城管理体制、功能区域、区镇联动、开发区代管街镇等。

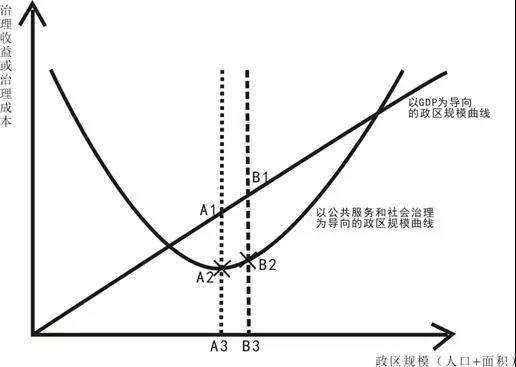

上述三类区划治理类型并非完全独立,三者之间互有交叉甚至转化,并且转化过程往往伴随区划治理过程。例如,在基层空间治理中,1990年代以经济建设为中心导向下的基层政区倾向于更大规模面积和人口,以获得更多经济发展要素做大作强。因此,这一时期的乡镇政区空间尺度往往偏大[xxiv]。而进入新型城镇化的发展新阶段,基层政区更多以公共服务和社会管理作为其主要职责(例如2016年上海全面取消街道招商引资职能、浦东全面取消村级招商引资职能等)。因此,基层政区规模普遍在原有基础上进行缩减(图1),实现路径上,一是析出新的政区单位(例如2014年上海析出7个街道);二是在街镇与村居之间设立新的管理服务单元,通过行政性或治理性的空间区划来解决空间职能转型而引发的尺度规模调整①。

图1 政区规模与治理成本关系示意图

资料来源:作者自绘

当然,从治理理念而言,这一调整如果能更多引入利益相关方的多元参与,可避免空间职能转型或调整中因难以达成共识而带来的高额成本。其次,在调整后的组织配置和运行中,应坚持不增设行政层级,依托已有资源推进区域共治和社区自治的治理方式以减少成本。此外,鉴于产城融合、职住平衡对开发区转型升级的重要性,既有开发区在社会治理和公共服务上的职能将有所增加,空间尺度需进行调整,“区划治理”作为政策工具,可以较好实现该目标。最后,还需要指出,不同类型社会空间区划的增设(包括各类公共服务功能空间,学区、养老服务圈、网格化等),并不意味着行政间区划的弱化,反倒应强化统筹能力较强、空间刚性较强的行政空间区划以作为整合基层空间单位的工具,从而避免出现西方城镇化进程中出现的“巴尔干化”(Balkanization,即空间碎片化)等影响基层治理效率的情况。

4结语

“区划治理”是指在政府、社会和市场的共同参与下,按照特定的目标和原则,对空间进行划分,并基于划定的空间结构配置相应的管理机构,进而实现对空间的高效治理。它是对空间治理理念在落地和政策工具化过程中更为准确的一个概念。“区划治理”是空间治理成为我国城市治理重要内容和指导理念的背景下,从实践性和操作性角度提炼的一个政策性概念,它通过充分应用治理理念及其政策工具,充分应用空间区划的科学技术,来提升空间治理的绩效。在具体的实践运用上,包括:一是如何通过区划治理强化基层政府的服务能力。2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》,如何提升乡镇政府服务能力,区划治理无疑是一个重要变量,包括乡镇政府的服务空间和层级划分、基本公共服务设施的空间布局、政府与企业、社会组织共同构建服务平台等。二是如何通过区划治理提升特大城市的基层社会治理水平。通过区划治理构建一个最优的空间通道,是提升重心下移、资源下沉、权力下放过程效率的重要基础,而对于要超越“行政有效,治理无效”困局,需要研究特定环境下,多大的适度空间规模更有利于促进居民参与和自治。

本文来源:《城市发展研究》2017年第11期